「木と暮らす」+「脱炭素」

日々の暮らしを木と共に。

柔らかくあたたかみのある

木の家は、やさしく、つよく、

人に寄り添ってくれる。

九州はスギ材の生産量が宮崎、大分、熊本がトップ3の大産地だ。山には立派な木材を取れる樹齢50年以上の杉が育っている。 ただ海外からの輸入材に押され、国産材の利用は伸び悩み、有効活用されているとは言えない。植林し、育った木を使い、 再び植林していくと二酸化炭素(CO2)を固定化し、排出削減に貢献する。輸入材と比べ運搬時のCO2排出も少ない。

脱炭素社会や持続可能性が叫ばれる今こそ、森の循環に役立つ木造が求められていくと言えないだろうか。

地熱乾燥の小国杉、国産乾燥無垢材、運搬時のCO2削減の観点から生産工程、産地にこだわった

環境へ配慮した家づくりを目指しています。

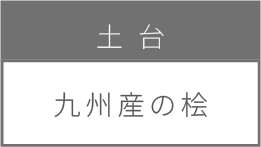

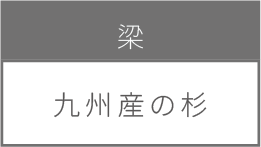

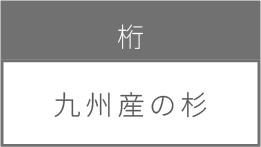

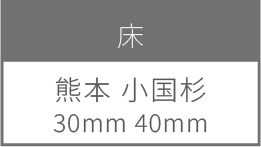

床・天井材はもちろん、土台・柱材・構造材にも九州産・国産木材を使用しています。 九州で大切に育てられた木々を地産地消、脱炭素社会への取り組みとしてモデルハウスにも採用されています。

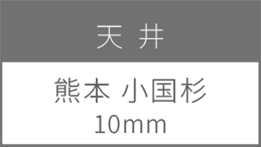

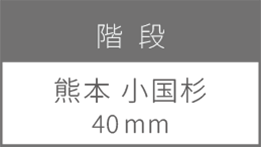

家の顔である玄関ホールの床には小国杉・上小節の40ミリを使用。 その他の居室・打合せ室・水回りの床には小国杉・上小節の30ミリを使用。 天井は10ミリ、階段は40ミリ、カウンター材には30ミリの小国杉の地熱乾燥材を使用。

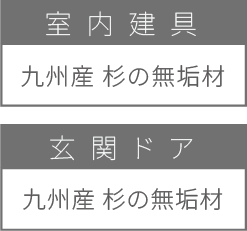

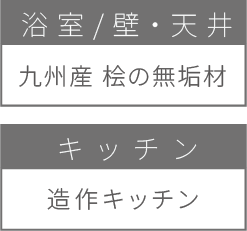

室内建具は、従来のオレフィン系の樹脂シート貼りから【杉の無垢材】の仕様に、 玄関ドアもオレフィン系の樹脂シートラッピングアルミ形成から【杉の無垢材】の仕様になっています。 浴室の壁、天井に九州産、桧の無垢材を使用。熊本の小国杉をカウンターに使用。自然素材へのこだわりが見られます。

地熱を利用した木材乾燥は、化石燃料(重油・灯油等)や電気を使わず、岳の湯地区から自噴する天然の地熱(水蒸気の熱)を利用して行います。

従来の乾燥のように多くの二酸化炭素を排出することなく、木の細胞や自然環境にも負担をかけない、ナチュラルな乾燥方法です。

化石燃料や電気のパワーを使い、木材を高温下で急激に乾燥させると、納期は短縮されますが焦げた臭いや変色などの課題が残ります。 地熱による乾燥では、50~60度の中温で緩やかに乾燥させることで木材の細胞への負担が抑えられ、 木材の持つ本来の色や艶が保たれた建材として最適な状態で乾燥でき、なおかつ天然乾燥よりも納期を早めることが可能です。

2017 年、国立九州大学農学研究院の清水邦義准教授らと、「乾燥方法による小国杉板材の揮発成分への影響調査」を実施。 小国町の地熱乾燥材は、木材から発するかおり成分の多さから天然乾燥に近いと言え、 また、抗菌・耐久性と関連する成分であるジテルペン(Ferruginol, Sandaracopimarinal)が多く、耐腐朽性に優れる可能性があるという結果となりました。

人のココロとカラダを癒す素材として、感覚的に「良い」と言われている木材。 小国杉の持つチカラを感覚だけでなく、上記のデータのような裏付けを元にお伝えできるサービスとして【AromaWood®】を提供。 【AromaWood®】は、小国杉の持つ香りや揮発する成分などの分析を、国立九州大学農学研究院と小国町森林組合が独自に行い、建材に付加した、データの見える木材です。

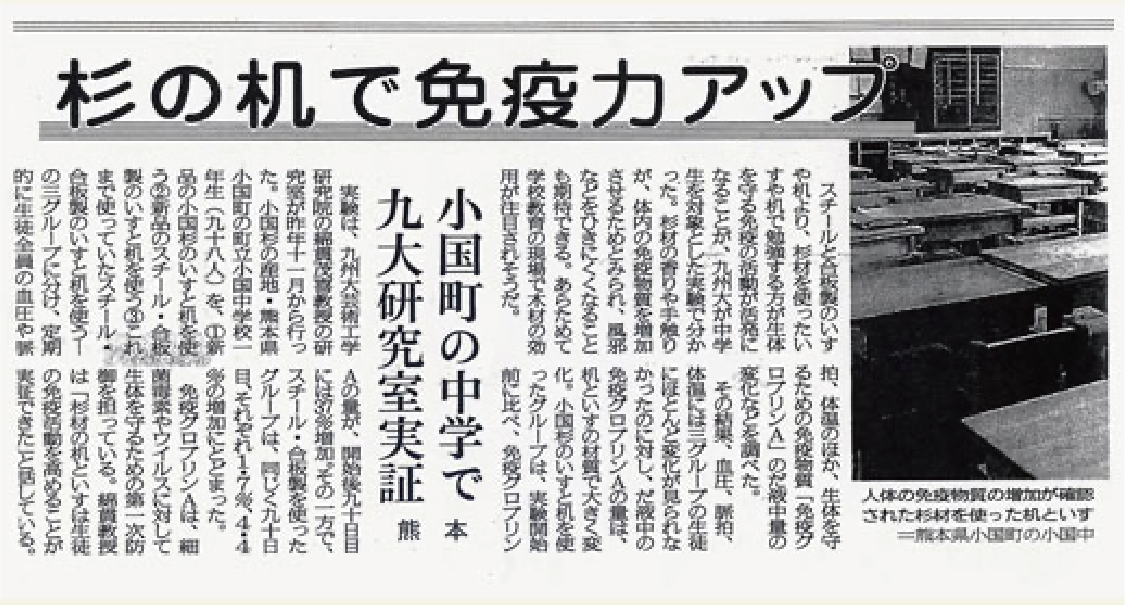

平成16年11月、小国中学校で行われた九州大学芸術工学研究院の調査で、杉材を使用した学童机の香りや手触りが、ヒトの体内の免疫物質を活発化させることが明らかになりました。 これにより、小国杉を学校などの施設や住宅に使用することで風邪をひきにくくなるなど、健康面での効果も期待されています。

住友林業が独自開発した国産材乾燥システムMIZDAS(ミズダス)。 国産材ならではのぬくもりややさしさ、風土への適応性を備えてます。 国産の乾燥無垢材で環境に優しい家づくり。

内部まで十分に乾燥させた木材であるため、先々まで割れやくるいを起こしにくく、建てた時の精度を長く維持します。

MIZDAS 乾燥剤には背割れがありません。背割れすることなく、表面割れの少ない低含水率を可能にしています。

高い寸法精度が施工精度、施工品質を向上させ、金物取り付けなどの作業もスムーズ。

乾燥が不十分な構造材を使用すると、様々な不具合が生じます。MIZDAS はより確かな施工を実現、瑕疵も抑制。

頻発する異常気象の原因の一部とされる地球温暖化。

世界の国々が一つとなって対策を講じる中、温暖化の原因となる二酸化炭素(CO2) 濃度の 上昇を抑制する「カーボンニュートラル」という概念が、一つの軸として扱われている。

地球上の炭素( カーボン) の総量に変動をきたさない、CO2 の「排出」と「吸収」がプラスマイ ナスゼロになるようなエネルギー利用のあり方やシステムの社会実装を指す概念の事。

企業や家庭から出る二酸化炭素(CO2) などの温暖化ガスを減らし、 森林による吸収分などと相殺して実質的な排出量をゼロにすること。 カーボンオフセット( 埋め合わせ・相殺) とも呼ばれている。

2020年10月26日、日本の内閣は「2050年までに、 温室効果ガスの排出を全体としてゼロにするカーボンニュートラル、 脱炭素社会の実現を目指す」ことを宣言した。

地球の平均気温は14℃前後。もし大気中に水蒸気、二酸化炭素、メタンなどの温室効果ガスがなければ、 -19℃前後。太陽から地球に降り注ぐ光は、大気を素通りして地表を暖め、 その地表から放出される熱を温室効果ガスが吸収して大気を暖めている。

温室効果ガス別の温暖化への影響は、二酸化炭素76.7%、メタン14.3%、一酸化二窒素7.9%、フロン類(CFCs、HCFCs)1.1%、 つまり石油や石炭など化石燃料の燃焼などによって排出される二酸化炭素が最大の温暖化の原因と言える。

生活に欠かせない「電気」を作る際にも、発電所で石炭や石油を燃やし、 二酸化炭素が発生(日本では「火力発電」が約8割を占める) また自動車や航空機の排気ガスから二酸化炭素は排出され続けている。

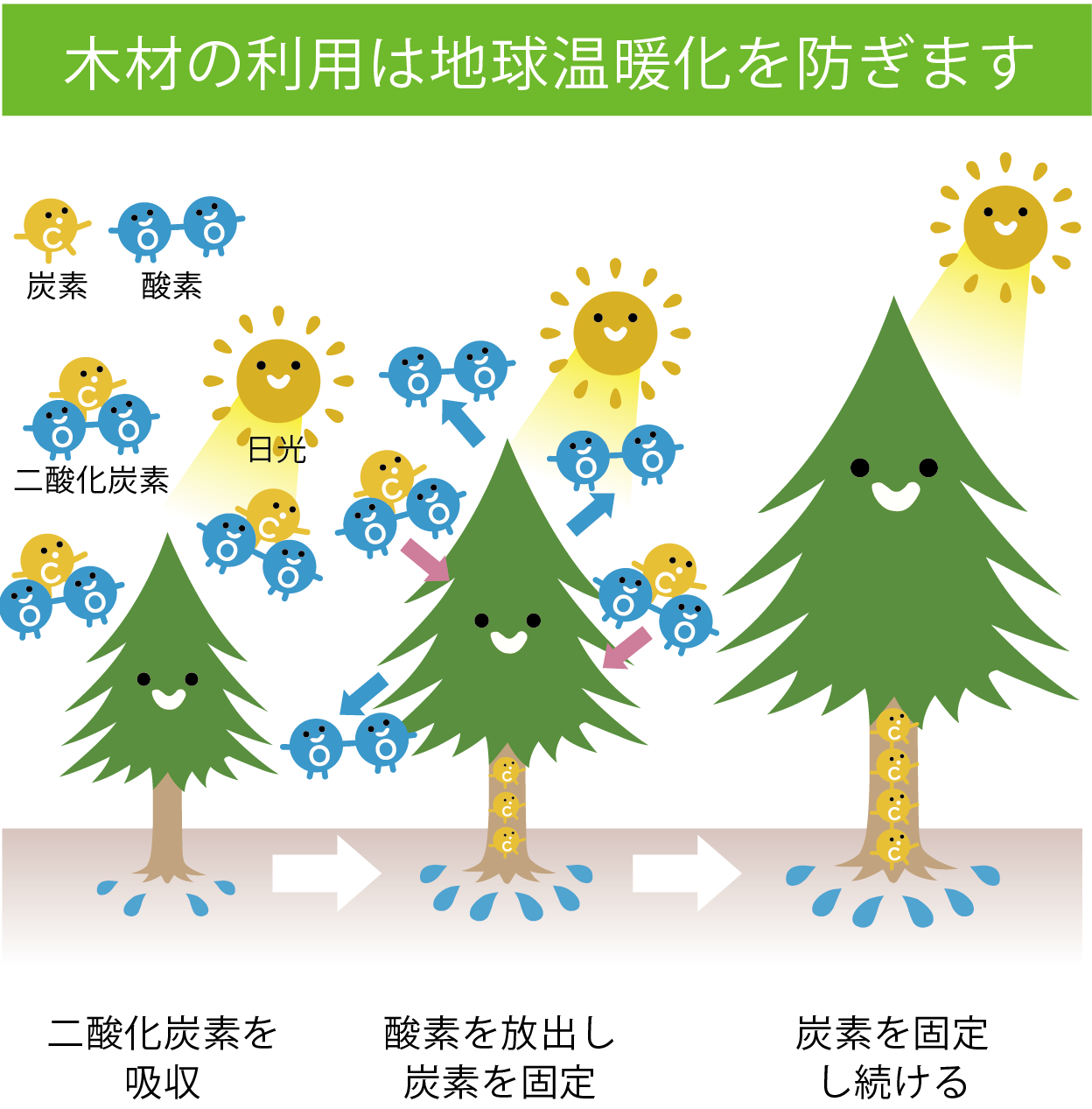

木(森林)が光合成により二酸化炭素を吸収してくれてることはご存知だと思われる。 そんな木(森林)を伐採して、地球に悪いのでは…?

右図①のように、木は二酸化炭素を吸って酸素を吐き出し、炭素を固定し続ける。 (木は燃えない限り、二酸化炭素を吐き出さない)

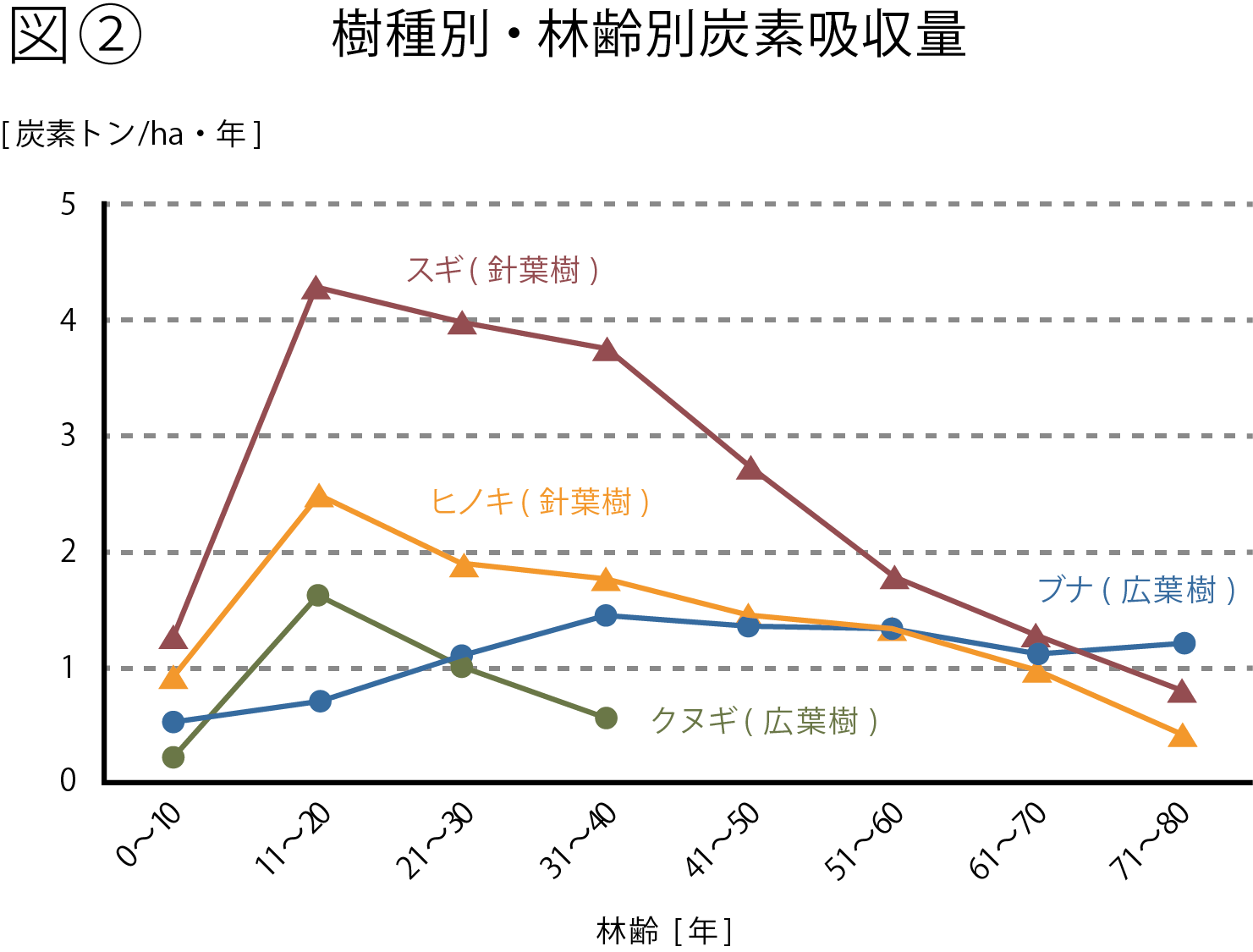

反面、木は高齢になるにつれて二酸化炭素の吸収量も減少してしまう。(右図②)

木材利用を目的に伐採・間伐を行い、新たに若い木を植林することで、

再び二酸化炭素吸収可能へ。

木造住宅の柱や梁などの木材にCO2 が貯蔵できる。

木造住宅が増えると貯蔵場所が増えたことになる。